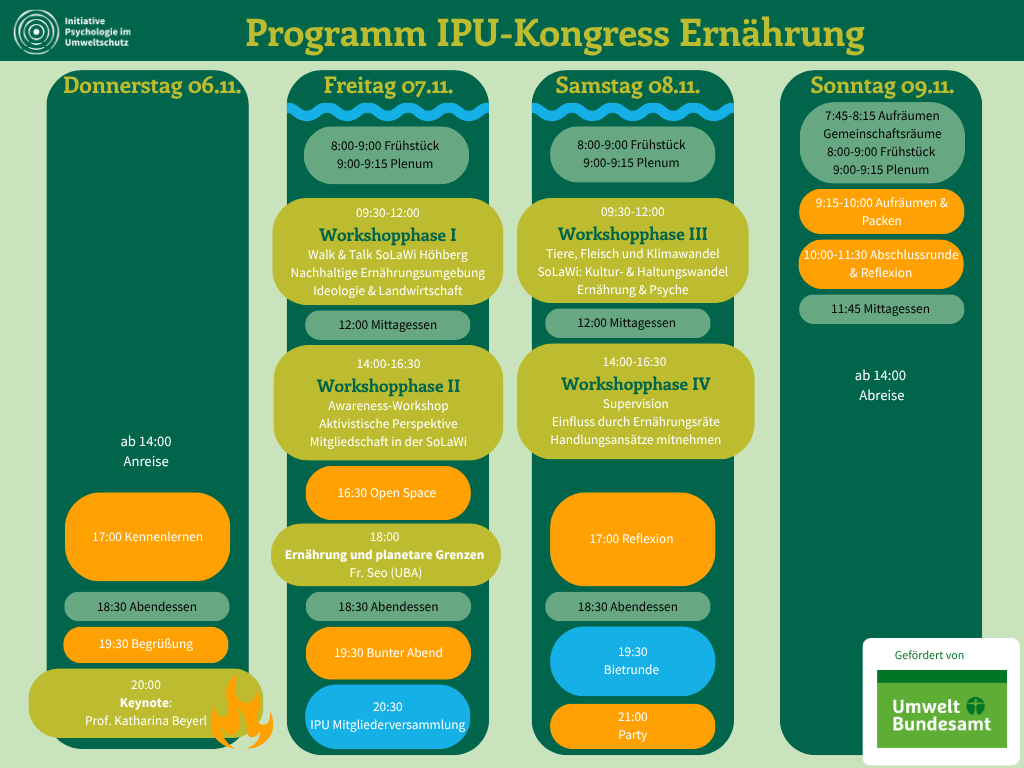

65. IPU-Kongress vom 06.-09.11.2025

„Die Psychologie der nachhaltigen Ernährung“

in der Jugendburg Ludwigstein

in Witzenhausen | Nähe Kassel

Warum sind Psychologie und Ernährung im Umweltschutz ein relevantes Thema?

Unsere Art der Ernährung hat maßgeblich Einfluss auf unsere Umwelt. Beispielsweise können rund ein Drittel der internationalen Treibhausgase direkt (z.B. Methan aus Reisfeldern) oder indirekt (z.B. Transport, Weiterverarbeitung und Kühlung von Lebensmitteln) auf das globale Ernährungssystem zurückgeführt werden. In Hinblick auf den sich verschärfenden menschengemachten Klimawandel ist es daher notwendig sich mit dem Ernährungssystem auseinanderzusetzen und auch unsere eigene Ernährung und deren Rolle im Umweltschutz zu hinterfragen und zu diskutieren. Eine pflanzenbasierte Ernährung kann unter anderem dazu beitragen, den individuellen CO2-Fußabduck zu verringern. Gleichzeitig gibt es zahlreiche andere Konzepte, zum Beispiel solidarische Landwirtschaften, die den Einfluss von Ernährung auf die Umwelt und auch die Rolle des Menschen in diesem System verändern können. Dabei beeinflussen nicht nur der Mensch und seine Ernährung die Umwelt, sondern die Art und Weise der Ernährung kann sich auch auf das Wohlbefinden des Menschen auswirken. Um einen erfolgreichen Wandel hin zu einer nachhaltigeren Ernährung zu erreichen, ist es hilfreich, die psychologischen Mechanismen, die eine solche Veränderung fördernder oder behindern können, sowohl auf gesellschaftlicher und systemischer, als auch auf individueller Ebene zu verstehen.

Der Kongressort