57. IPU-Kongress: Naturverbindung und Naturentfremdung: Unterstützung von hochschulpolitischen Veränderungen für die Umweltpsychologie im Umweltschutz

Vom 23. bis 26.09.2021 hat der Kongress bei der Gemeinschaft Sonnenwald in Schernbach im Schwarzwald stattgefunden.

Dieser Kongress wurde mit Mitteln des Bundesministerium für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01PM129821 gefördert.

Unser Rückblick

Vom 24.-27. September 2021 trafen sich im Rahmen des 57. Kongressses der Initiative Psychologie im Umweltschutz 82 Studierende, Wissenschaftler:innen, Berufspraktiker:innen und an der Umweltpsychologie interessierte Menschen aus Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden. Im Rahmen des Kongresses beschäftigten wir uns mit den psychologischen Konstrukten „Naturverbindung“ und „Naturentfremdung“ sowie den sich ergebenden Möglichkeiten für das Umfeld der Studierenden.

Konkret gab es folgende Überthemen für die einzelnen Workshops und Angebote:

- Keynote: Inhaltlicher Einstieg in das Thema Umweltpsychologie im Umweltschutz

- Workshop-Phase 1 und 2: Naturverbindung und Umweltpsychologie

- Workshop-Phase 3 und 6: Open Space (selbstorganisiert), Markt der Möglichkeiten (Initiativen, Studiengänge und studentische Forschungsprojekte)

- Workshop-Phase 4 und 5: Naturentfremdung und die Umweltpsychologie; Naturschutz und ungeahnte Möglichkeiten des guten Studentenlebens

Folgende Referierende aus psychologischen Arbeitsgruppen und interdisziplinären Fachbereichen deutscher Hochschulen leiteten die einzelnen Workshops:

Dr. Armin Aulinger (Umweltchemiker, Helmholtz-Zentrum Geesthacht); Saron Cabero, Ximena Alarcón González & Hermann Kley (Entwicklungspädagogisches Informationszentrum Baden-Württermberg); Matthias Holzgreve (M.Sc. Regionalentwicklung und Naturschutz, Wiss. Mitarbeiter an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde); Laura Christin Katz (M.Sc. Psychologie, Doktdorandin Arbeitsgruppe Umweltpsychologie, Universität Koblenz Landau); Dr. Gunnar Liedtke (Wiss. Natursport, Universität Hamburg); Sara MacFarland (M.A. Interdisciplinary Arts); Viola Ohly (B.Sc. Psychologie); Claudia Junker (Systemische Beraterin); Hannes Pillsticker (M.Sc. Urbaner Baum- und Waldmanagment); Julian Sagert (M.Sc. Psychologie); Johanna Schlunk (M.Sc. Psychologie); Anika Schmidt (M.Sc. Geographie, Radikalisierungsprävention im Naturschutz – FARN); Christiane Weber (B.Sc. Forstwissenschaft).

Jede Phase setzte sich stets aus kognitiven, handlungsbasierten und emotionalen Annäherungsversuchen zusammen. Neben den Workshop-Phasen boten Reflexionsrunden, der Markt der Möglichkeiten, der Open-Space, die Lagerfeuerabende und gemeinsamen Mahlzeiten stets Raum für Diskussion und Vernetzung. Der Kongress wurde zu einem intensiven Miteinander von Studierenden und Wissenschaftler:innen unterschiedlicher Fachrichtungen. Der Großteil der Referierenden nahm das Angebot wahr, die gesamte Kongressdauer über vor Ort zu bleiben. Diese besondere Gelegenheit zur Kontaktaufnahme und Themenauseinandersetzung, auch über den Vortrag/Workshop hinaus, wurde von den Studierenden und allen Teilnehmenden besonders wertgeschätzt.

Der Kongressrahmen: Keynote, Abschlussreflexion (Klein- und Großgruppenformat) & Feedback

Eingeleitet wurde der Kongress durch eine Keynote von Sara McFarland und einem inhaltlichen Einstieg in das Thema Umweltpsychologie im Umweltschutz (Do., 19:30 – 22:30 Uhr): Wie lassen sich unsere Erlebnisse in unser soziales Umfeld und unsere Bildungseinrichtungen hineintragen? Welche Rolle könnte die Methode des Storytellings bei der Vermittlung und Überwindung von Kommunikationshürden übernehmen?

Für Austausch, Feedback und Abschluss der Keynote-Session wurden interaktive Formate sowohl in Groß- als auch Kleingruppen angewandt. Nach dem Frühstück fanden sich die Kongressteilnehmenden hierzu zusammen (Sonntag, 9:45 – 12:45 Uhr). Die Teilnehmenden wurden gebeten, den Kongress Revue passieren zu lassen sowie aufzuschreiben, ob und wenn ja, was sie vom Kongress für sich persönlich und ihr zukünftiges Engagement mitnehmen können. Ferner wurde die Möglichkeit geboten, Fragen in Kleingruppen zu diskutieren, die verschiedenen Phasen des Kongresses zu integrieren, sowie Regionalgruppen und Arbeitskreise zu vernetzen oder gar entstehen zu lassen. Erwähnt sei an dieser Stelle, dass der Kongress bei vielen Teilnehmenden als besonders motivierend und inspirierend für ihre Arbeit wahrgenommen werden konnte, nachdem derartige Veranstaltungen pandemiebedingt über beinahe 2 Jahre hinweg pausiert wurden.

Workshop-Phase 1 und 2 (Freitag, 9:45-12:45 Uhr und 15:00-18:00 Uhr): Naturverbindung und Umweltpsychologie – geht das auch an meiner Hochschule?

Dr. Armin Aulinger präsentierte zunächst die Gaia-Theorie, für eine erste Annäherung an die Begriffe „Naturverbundenheit“ und „Naturentfremdung“. Das Kernthema der Gaia-Theorie ist die ständige Interaktion von Biosystemen und deren Umwelten. Sie ist eher als Ergänzung zu naturwissenschaftlichen Theorien zu sehen und erfordert somit für viele Studierende eine neue Art des Denkens – und ein Hinterfragen, wie viel Wissenschaft und wie viel Philosophie ein Studiengang im Bereich nachhaltige Entwicklung enthalten soll. Denn die Erfahrung zeigt, dass hier die Einstellungen mancher Studierenden und Dozierenden nicht übereinstimmen.

In den weiteren Workshops dieses Tages konnten die verschiedenen Effekte des Naturerlebens, die in der umweltpsychologischen Forschung oft diskutiert werden, durch die Studierenden direkt erfahren werden. In diesem Punkt kommen zwei Strömungen der Umweltpsychologie zusammen: Die Wirkung der Natur auf den Menschen im Sinne der Förderung seines Wohlbefindens und die Wirkung von Naturerfahrungen auf die Entwicklung einer Umweltschutz-Motivation. Tatsächlich sind Naturexkursionen Teil des Umweltpsychologie-Masterstudiengangs an der Universität Magdeburg und es ist zu begrüßen, wenn Studierende die Umsetzung des Konzeptes an anderen Hochschulen anregen.

Julian Sagert gab den Studierenden eine Einführung in die Umweltkunst. Anschließend durften die Teilnehmenden selbst kreativ sein. Aus gefundenen Naturmaterialien schufen sie hierbei eigene Kunstwerke, welche im gemeinsamen Gespräch erläutert wurden. Schließlich bot Christiane Weber einen Themeninput zur Naturerfahrung an. Im Rahmen einer Wald-Wanderung konnten sich die Teilnehmenden mit allen Sinnen der Natur annähern, kamen in den gegenseitigen Austausch beim Teilen gesammelter Erfahrungen und diskutierten über des Zusammenspiel des Menschen mit anderen, ihn umgebenden, Organismen.

Dr. Gunnar Liedtke bot am Nachmittag den kognitiven Zugang zum Kongressthema und den übergreifenden Leitfragen. Der Sportwissenschaftler betrachtet die Natur als Raum zur Kontemplation und Selbstreflexion (insb. eigener Werte). Grundlegend für sei hierbei die Differenzierung zwischen „Naturerfahrung“ und „Naturerleben“. Nach dem theoretischen Input konnten die Teilnehmenden selbst einen Ausflug in den nahe gelegenen Wald unternehmen und der Hypothese nachgehen, inwiefern Naturverbundenheit einen Vorteil für das psychische Wohlbefinden des Menschen schafft. Abschließend tauschten sich die Teilnehmenden in Kleingruppen untereinander aus und begannen zu diskutieren.

„Was geschieht mit mir, wenn ich naturverbunden bin und gleichzeitig erkenne, dass der Mensch seine Umwelt verletzt?“ – mit dieser Frage beschäftigte sich Claudia Junker im Rahmen des Workshops zur Tiefen Anpassung (engl. Deep Adaptation), basierend auf den theoretischen Annahmen von Prof. Jem Bendell (University of Cumbria). Demnach durchläuft der Mensch in Anbetracht der weltweiten Umweltkatastrophe verschiedene emotionale Zustände (Trauerreaktionen), um schließlich konstruktiv mit dem globalen Geschehen umgehen zu können. Der Vortrag wurde begleitet von Kleingruppenarbeiten, in denen sich auch bzgl. eigener Gefühle (Selbstreflexionsanteil) und daraus entstehender Implikationen für gesellschaftliches Handeln ausgetauscht wurde. So konnten auch negative Gefühle der Trauer und Frustration, die bei engagierten Studierenden häufig auftreten, in der Gruppe aufgefangen werden.

Workshop-Phase 3 und 6: Open Space (selbstorganisiert), Markt der Möglichkeiten:

Im Open Space wurden die Teilnehmenden selbst aktiv und konnten eigene Projekte vorstellen, Diskussionsrunden leiten, bestimmte Fertigkeiten oder Fähigkeiten an andere Teilnehmende weitergeben (Skillsharing) oder Kampagnen planen. Im Rahmen des Open Space wurden der Verein der Initiative Psychologie im Umweltschutz und dessen Aktivitäten vorgestellt. Darüber hinaus wurden Masterstudiengänge im Bereich Psychologie und nachhaltige Entwicklung präsentiert. Hinzu kamen verschiedene Diskussions- und Aktivitätsgruppen, u. a. zum Thema „Wie stelle ich mir eine naturverbundene Bildungsstätte vor?“.

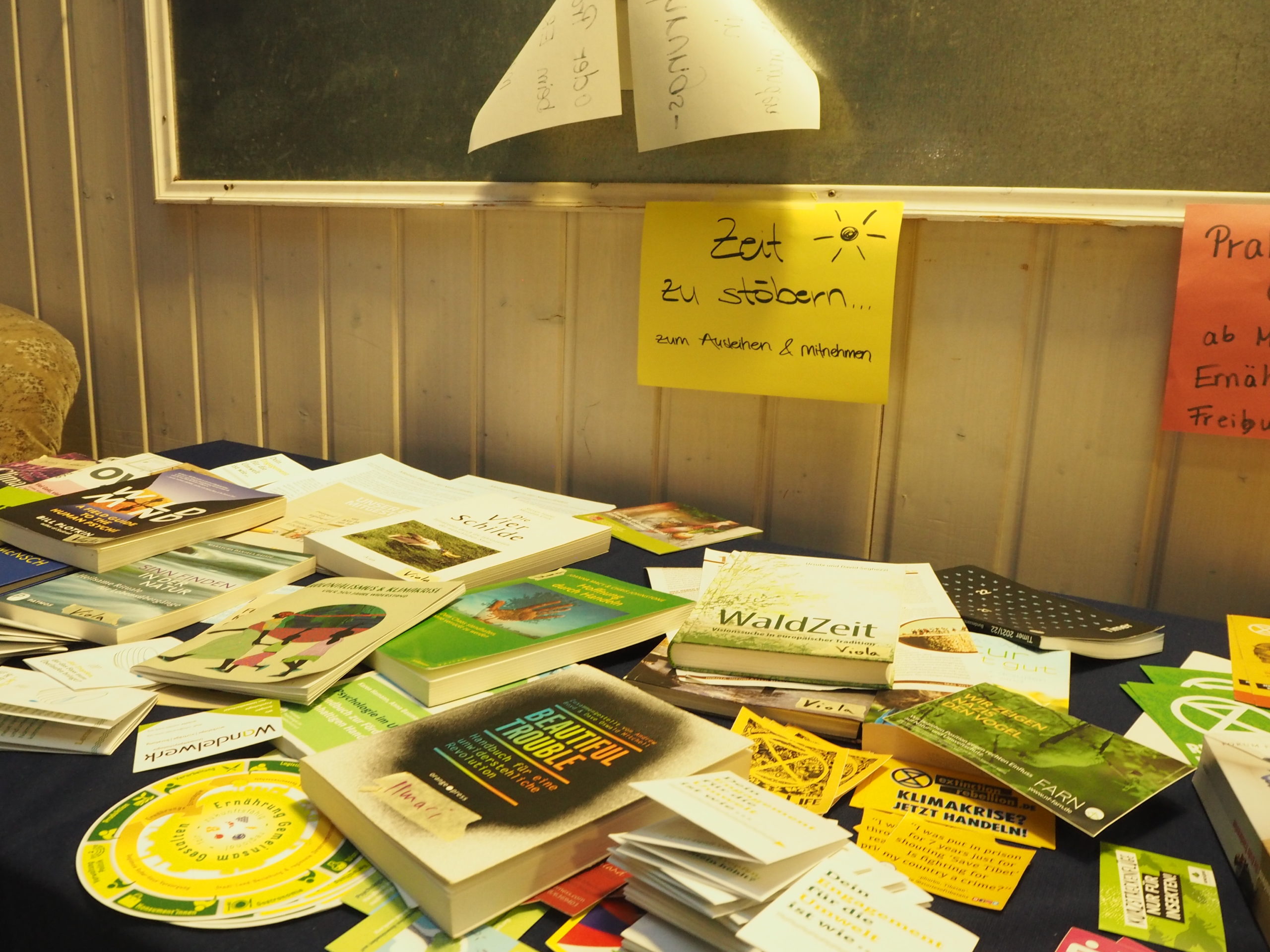

Auf dem Markt der Möglichkeiten wurden Initiativen und Ideen der Teilnehmenden vorgestellt und diskutiert, auch waren die Teilnehmenden eingeladen, ihre Forschungsprojekte aus dem Studium vorzustellen. Hier konnten die Studierenden Feedback zu ihren Ideen erhalten und sich vernetzen.

Workshop-Phase 4 und 5 (Samstag, 9:45-12:45 Uhr und 15:00-18:00 Uhr): Naturentfremdung und die Umweltpsychologie, Naturschutz und ungeahnte Möglichkeiten des guten Studentenlebens

Am Samstagvormittag bot Anika Schmidt von der Beratungsstelle FARN (Radikalisierungsprävention im Naturschutz) einen Vortrag an, zunächst mit einer Einführung zu Rechtsextremismus im Bereich des Naturschutzes, veranschaulicht anhand einiger konkreter Beispiele. Anschließend kam es zu einem Austausch unter den Teilnehmenden zum Thema „Handlungsmöglichkeiten: Was kann ich tun, wenn ich rechtsextreme Aussagen/Handlungen im Naturschutz wahrnehme?“. Dies betrifft insbesondere auch Studierende im Bereich Naturschutz. Die Teilnehmenden erhielten durch den Vortrag einen kritischen Blick auf die Inhalte ihres Studiums und das Werkzeug, um im Studiumsalltag gekonnt über die politische Dimension des Naturschutzes zu argumentieren und die Lehrinhalte kritisch zu hinterfragen.

Parallel dazu leitete Saron Cabero mit ihren Kolleg:innen Ximena Alarcón González und Hermann Kley die Vorstellung des philosophischen und kulturellen Gedankens des Guten Lebens, des Buen Vivir, ein. Die Referierenden boten hierbei eine gelungene Kombination aus theoretischem Input, Diskussionsrunden zu verschiedenen Themen in Kleingruppen (bspw. Entwicklungspolitik; Buen Vivir und gesellschaftlicher Wandel) und eigenem Tun. Schließlich rundete der Hermann Kley den theoretischen Input durch einen Bezug zur solidarischen Landwirtschaft (Solawi) ab und bot den Teilnehmenden hierbei einen Diskussionsraum zur Ideensammlung: „Wie kann ich den referierten Inhalt in meinen Alltag als Student*in integrieren? Was ist mir für ein gutes Leben wichtig?“ Und ganz konkret mit der SoLaWi: „Wie können wir uns als Studierende mit geringem Budget mit naturnahen Lebensmitteln gemeinsam versorgen? Wie können wir von ländlichen Strukturen lernen und sie mit unserem Wissen unterstützen?“ Zuletzt bot Viola Ohly eine kurze Einführung in die Naturtherapie an. Abschließend unternahmen die Teilnehmenden einen Achtsamkeitsspaziergang und verschriftlichten die Erfahrungen des Tages, mit welchen sie schließlich in gegenseitigen Austausch kamen.

Den Samstagnachmittag eröffnete Hannes Pillsticker. Er diskutierte mit den Teilnehmenden die Vor- und Nachteile einer Quantifizierung und Bewertung von Ökosystemleistungen: „Wenn ich in Zahlen fassen kann, wieviel Kohlenstoffdioxid dieser Baum gerade speichert, führt dies zu Naturverbundenheit und Respekt vor der Natur – oder eher zum Gegenteil?“ Die Auseinandersetzung hierüber gestaltete sich sehr lebhaft. Das Thema Ökosystemleistungen findet sich in den Curriculi von Studiengängen wie Naturschutz, Forstwissenschaft und anderen. Viele Studierende beklagen, dass im sehr dicht gepackten Bachelor-Studium zu wenig Zeit für kritische Diskussionen im Hörsaal ist, und so nahmen sie diese Gelegenheit zur Diskussion auf dem Kongress gerne an. Ziel war es, dass die Referierenden des Kongresses, die überwiegend Erfahrung in der Lehre haben, sich auch von den Studierenden inspirieren ließen.

Parallel zu diesem Workshop stellte die Doktorandin Laura Christin Katz die aktuelle Forschung zum Thema „Awe [Ehrfurcht] in Anbetracht der Natur“ vor. Daraufhin lud sie die Teilnehmenden zum Austausch eigener Awe-Erfahrungen im Naturkontext ein. Schließlich stellte sie ihr eigenes aktuelles Forschungsvorhaben vor, sowie dessen Limitationen und Implikationen in Bezug auf gesellschaftliche Entwicklungen. Mit diesem interessanten Einblick und im Rahmen der Fragerunde konnte sie den jungen Studierenden gleichzeitig aufzeigen, welch ungewöhnliche Themen, aber auch welche Herausforderungen eine Promotion in der Psychologie beinhalten kann.

Hygiene-Konzept

Für ein passendes Hygiene-Konzept war gesorgt. Zwei Wochen vor dem Kongress wurde das aktuelle Konzept per Mail zugeschickt.